Всю ночь он предавался воспоминаниям и думал: «Не хочу больше ничего нового. Хочу обратно в тот вагон».

На Лионском вокзале его встречали управляющий сетью кафе, Исаакс из Сити, Брант – редактор «Уикли газетт», Макс Голдхайм – целая толпа. Как они ему надоели. Что они тут делают? Кто-то сказал, что для него, как обычно, зарезервирован номер люкс в отеле «Крийон»[83].

В машине управляющий что-то тихо говорил, нервно похлопывая его по руке, – Джулиус не слышал ни слова. Наверное, его везут в «Крийон», где он обычно останавливался, когда приезжал в Париж по делам. Как это было давно, будто не с ним.

Он смотрел в окно, щурясь от слепящего утреннего солнца. В уши ворвался уличный шум, громкие голоса – сумятица звуков, которая и была Парижем; в нос ударили знакомые запахи пыли и мощеной мостовой, табака и гренок. Автомобиль вез его по парижским улицам, но у него было такое чувство, что на самом деле ему надо не в «Крийон», а на восток, по набережной, к старым домам и узким улочкам, в дом на рю де Пти-Шанс.

Он с самого начала решил, что не вернется в Англию. Она осталась в прошлой жизни. Джулиус получил от нее все, что хотел. Завоевал и закрыл для себя. С Англией покончено. Пускай там делают, что им заблагорассудится. Распродают его дома, имущество. Все это больше его не интересует. Ему не хотелось думать и утруждать свой мозг. Он бы предпочел вообще не шевелиться, а тихо сидеть у окна и смотреть на прохожих. Никаких больше усилий, никаких разговоров. Просто сидеть у окна и грызть ногти…

Его почти все время одолевала незнакомая ему прежде усталость. Наверное, это из-за простуды. Оказывается, так приятно встать почти в полдень, принять ванну, совершить моцион, вернуться в час к ланчу, сервированному в номере. После ланча он ложился отдохнуть и дремал, а если ему везло и дневной сон длился дольше, то потом уже было недалеко и до ужина.

Он боялся просыпаться. Боялся, что мозг начнет работать как прежде.

Посему его чрезвычайно заинтересовала еда, он стал есть и пить гораздо больше, чем раньше. Чем больше он ел – тем крепче спал, и это его радовало. Он поправился, шея стала толще, плечи раздались, живот выпирал, а все оттого, что он не давал себе труда заниматься физическими упражнениями. Моцион тоже больше не совершал и всюду передвигался на автомобиле.

В эти первые месяцы в Париже его много возили по городу. Он сидел, удобно устроившись на подушках, подсунув руку под ремень безопасности, с пледом на коленях, укутанный в теплое пальто (стояли холодные осенние дни), с грелкой в ногах. Надо же, как изменился Париж! Почему-то он не замечал этого раньше, когда приезжал по делам. Наверное, думал о чем-то другом. Он ожидал увидеть город своего детства, но тот безвозвратно исчез. Заставы снесли, бывшие предместья разрослись, осовременились, стали частью Парижа. Не осталось совсем ничего знакомого.

Однажды он велел шоферу отвезти его в Пюто, но на месте большой деревни теперь тянулись сплошные заводские трубы и склады; по мосту с грохотом проезжали трамваи, а бывшая ухабистая дорога, ведущая вверх по холму, стала широким проспектом с домами и магазинами.

Все было таким отвратительным, гигантским и дешевым. Из ворот заводов высыпали тысячи рабочих, по улицам грохотали фургоны и грузовики.

Поселок Нёйи стал огромным районом Парижа. Джулиус изъездил его весь вдоль и поперек, но не узнавал прежних мест. Он чувствовал себя чужаком в незнакомой стране.

В мозгу внезапно возникла пугающая мысль: «Я стар, вот в чем дело. Я стар. Все здесь выросло и изменилось, все прошло мимо меня».

Автомобиль свернул на новую улицу – авеню дю Руль, и там, напротив церкви Святого Петра[84], которой раньше не было, Джулиус увидел длинный ряд торговых ларьков. В открытое окно автомобиля до него доносились такие знакомые запахи: цветной капусты, лука-порея, ароматных зрелых сыров, хлопка и дубленой кожи, а еще пронзительная многоголосица, гомон толпы – здесь были и девушки без шляпок, и старушки с корзинами, и даже востроглазый мальчуган, который с букетом в руках стоял на краю тротуара и кричал прохожим: «Пять су за букет, подходите, месье, мадам, – пять су за букет!» Ярмарка. Все та же. Так хорошо знакомая и совсем не изменившаяся.

Джулиус Леви постучал водителю в стеклянную перегородку, и автомобиль остановился у края дороги. Джулиус встал у одного из ларьков, опершись на трость, впитывая запахи и звуки своего детства. Ему так хотелось сказать этим людям, что он тоже тут торговал, что это родное для него место и что он один из них. Он ожидал, что в нем тут же признают своего, но никто его не окликнул, не похлопал по плечу, не присвистнул от радости, не крикнул из ларька напротив: «Et bien, c’est toi, mon vieux»[85].

Парень в ларьке рядом засмеялся, следом захихикала женщина, заворачивающая масло в вощеную бумагу, и кто-то из них пошутил: мол, вон тому старику в пальто с меховым воротником, похоже, приспичило в уборную.

Он сразу возненавидел их за то, что не поняли, не признали, приняли за чужака. Ему хотелось крикнуть им всем: «Вы, чертовы слепые идиоты! Да я в совершенстве овладел вашим ремеслом, когда вас еще и на свете не было. У моих ног лежал весь мир, а вы всю жизнь будете торговать своими вонючими сырами. Болваны!»

Он с негодованием отвернулся. Шофер помог ему сесть в машину и накрыл его ноги пледом.

Дрожащими руками Джулиус зажег сигарету.

«Я им покажу, – думал он. – Всем покажу».

Но он по-прежнему чувствовал запахи ярмарки, а в ушах все еще звенел мальчишеский голосок из детства: «Approchez-vous, messiers, mesdames, approches-vous donc…»[86]

После той поездки он решил построить в Нёйи дом, полный сокровищ, похожий на дворец. Назло людишкам с ярмарки и своему собственному страху. Он покажет им, кто прав. Он, Джулиус, будет жить в своем бесценном дворце, а они пусть ютятся в жалких лачугах. И тогда мысль о превосходстве над этими тупыми ничтожествами будет греть ему душу.

Когда он придумал этот план, к нему даже частично вернулись былая бодрость и хорошее самочувствие, он забыл про усталость. Торговцы с ярмарки заставили его вспомнить, что он – Джулиус Леви.

Да, он – Джулиус Леви. Самый богатый человек в Англии. Разве нет? Ничего ведь не изменилось. Он может и во Франции добиться успеха. Да он любого купит с потрохами, если захочет. И весь Париж будет принадлежать ему, да что там Париж, весь мир!

Вокруг одни дураки, слепые глупцы. Он построит дворец по своему вкусу, и плевать на моду. Там будет все: мрамор, стекло, драгоценные камни. Одна эпоха будет соперничать с другой, один стиль – соседствовать с другим. Простота форм никогда ему не нравилась. Теперь же он соберет все, чем владеет, в одном творении, забьет его до отказа ценностями, сплошь уставит ими дворец, и все это станет возможным, потому что когда-то он тоже кричал на рынке: «Подходите, месье, мадам, подходите…» Только у него хватило ума не остаться помойной крысой, а подняться из грязи, потому что он всегда был самим собой, Джулиусом Леви, евреем.

Итак, строительство дворца началось. Каждое утро Джулиус ездил на автомобиле на выбранный им участок у Мадридских ворот[87], проезжал по авеню Нёйи, мимо ярмарки с такими знакомыми звуками и запахами и, держась за ремень безопасности, наблюдал за всем из окна, ехидно улыбаясь.

Эти ежедневные поездки во многом на него повлияли. Безразличие торговцев было все равно что пощечина, от которой в крови закипало негодование. Он воспринял их отношение как вызов. Если уж крестьяне с рынка не признаю́т его превосходство, то не призна́ет никто. Будут думать, что Джулиус Леви – сломленный человек, старик. Ничего, скоро поймут, как ошибались. Он впервые поглядел на себя беспристрастно: оплывшее тело, мешки под глазами, брюшко. К нему в «Крийон» теперь каждый день приходила массажистка, которая мяла его тело сильными, острыми пальцами, а он с нетерпением ждал результатов от массажа. Он стал носить корсет, посетил клинику и прошел лечение фиолетовыми лучами[88]. Еще он сел на диету и умерил тягу к жирной пище. Это было сложно – еда теперь была для него слишком важна.

Джулиус стал тратить много денег на одежду, отчаянно желая снова ловить на себе восхищенные взгляды, а поскольку не обладал вкусом и не следил за модой, то позволял себе излишества. Теперь он выглядел не благородно, а смешно и даже вульгарно. Официанты тайком посмеивались над молодящимся стариком с бутоньеркой в петлице.

Строительство особняка в Нёйи и переезд Джулиуса в Париж вызвали множество пересудов и настоящий ажиотаж. Джулиус по-прежнему был важной персоной, к тому же сказочно богатой. Как только стало известно, что он переселился в Париж, ему посыпались приглашения – его звали всюду, принять его у себя желали представители всех сословий и классов. Им нужны были только его деньги, и он, привыкший за столько лет к подхалимству, лести и повсеместному восхвалению, снова начал выходить в свет, посещать званые обеды, ужины и светские рауты – без интереса и желания общаться с себе подобными, но просто из гордости. Он боялся, что в противном случае про него скажут, что он старик, что его жизнь окончена.

Джулиус Леви выдохся, сдался?

Нет, никто не посмеет так говорить про него!

Итак, он тщательно одевался, затягивал корсет, молча целый час страдал под сильными пальцами массажистки.

Днем он отдыхал, чтобы вечером не переутомиться. Эта новая, ненавистная ему усталость теперь всегда была тут как тут. Иногда она наваливалась на него во время званого ужина или какого-нибудь приема – неодолимая сонливость словно пеленой окутывала разум, и он боролся с ней, зная, что она мешает ему ясно мыслить, делает его сердитым и раздражительным, не позволяет поддерживать умный разговор.

Усталость затягивала его, как трясина, притупляла ум и восприятие, от этого он становился не Джулиусом Леви, а стариком, который слишком плотно пообедал и хочет поспать. Всего лишь скучным стариком.

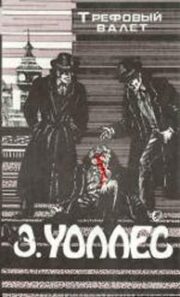

Книга Дафны дю Морье «Путь к вершинам, или Джулиус» представляет собой вдохновляющую историю о преодолении страхов и препятствий на пути к своей мечте. Джулиус проявляет невероятную силу воли и воодушевление, которые помогают ему достичь своей цели. Эта книга дает нам понять, что неважно, какие препятствия преодолеваются на пути к успеху, важно не отступать и добиваться своих целей. Она помогает нам понять, что мы можем достичь всего, что захотим, если будем достаточно упорными и настойчивыми.