Те двое дальновидных, которые первыми поняли, что происходит в мире духа, были Бернардо, почтенный горожанин, и Пьетро, священник соседней церкви. Заслуга их велика, ибо Франциск к тому времени скатился на самое дно, к нищим и прокаженным, а этим двоим было что терять: один жертвовал удобствами жизни, другой — признанием церкви. Богатый Бернард в полном смысле этих слов продал имение свое и роздал бедным. Петр сделал еще больше — он поступился духовной властью (а был он, наверное, человек взрослый, с устоявшимися привычками) и пошел за молодым чудаком, которого почти все считали безумцем. Что именно сверкнуло перед ними, что именно видел тогда Франциск, я расскажу позже, если об этом вообще можно рассказать. Сейчас мы должны увидеть только то, что видел весь город; а видел он, как верблюд во славе проходит сквозь игольное ушко[57] и Бог совершает невозможное, ибо Ему все возможно[58]. Он видел, как священник уподобился не фарисею[59], но мытарю[60] и богатый ушел с радостью, потому что не имел ничего.

По преданию, три странных человека построили себе хижину или лачугу неподалеку от убежища прокаженных. Там они и беседовали, когда им это позволяли тяжелый труд и опасность (ведь ухаживать за прокаженным в десять раз страшнее, чем сражаться за корону Сицилии), беседовали на языке новой жизни, как беседуют дети на тайном своем языке. Мы мало знаем об их дружбе, но мы достоверно знаем, что они остались друзьями до конца. Бернард стал для Франциска сэром Бедивером[61], «первым, кого посвятили в рыцари, последним, кто оставался с королем». Мы видим его одесную святого, у смертного ложа, где он получает особое благословение. Но это было уже в другом мире, очень далеком от трех оборванных чудаков в едва держащейся хижине. Они не были монахами, разве что в том буквальном и древнем смысле слова, когда монахом называли отшельника. Трое одиноких жили сообща, но не составляли общества. Видимо, все это было очень частным, личным делом, если смотреть извне, частным до безумия. И первое обещание того, что это станет движением, первый знак миссии мы видим в ту минуту, когда они обратились к Новому завету.

Они погадали на Евангелии. Многие протестанты, в сущности, гадают на Библии, хотя и ругают гаданья как языческий предрассудок. Конечно, открыть Библию наугад — совсем не то же самое, что копаться в ней, а Франциск именно открыл ее наугад. По одному преданию, он просто начертал крест на Новом завете, открыл его трижды и прочитал три текста. Первым выпал рассказ о богатом юноше, чей отказ вызвал к жизни великую нелепицу о верблюде и игольном ушке. Вторым — наставление ученикам не брать с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха.[62] Третьим — истинный перекресток книги, текст о том, что последователь Христа должен отвергнуть себя и взять крест свой[63]. По другому преданию, Франциск услышал один из этих текстов в церкви, когда читали Евангелие на этот день. Вероятно, это случилось очень рано, в самом начале уединенной жизни, почти сразу после ссоры с отцом, ибо только после этого Бернард, первый его ученик, роздал имение нищим. Если это так, значит, хоть какое-то время Франциск жил в хижине один, как отшельник. Он жил на людях, все видели его, но от мира он скрылся. Святой Симеон Столпник[64] на своем столбе был, в сущности, на виду, но все же его положение нельзя назвать обычным. Можно догадаться, что почти каждый считал положение Франциска необычным, а некоторые — даже и ненормальным. Правда, католическому сообществу легче (пусть подсознательно) понять такие вещи, чем языческому и пуританскому. Но в ту пору, мне кажется, сограждане не слишком сочувствовали Франциску. Я уже говорил, что к тому времени и Церковь, и все с ней связанное состарилось, устоялось, в том числе монашество. Здравый смысл в средние века был привычней, чем в наш поверхностный газетный век; но люди, подобные Франциску, непривычны везде, и одним здравым смыслом их не понять. XIII век, конечно, был прогрессивным веком, может быть, единственным прогрессивным веком в истории. Его можно с полным правом назвать прогрессивным именно потому, что прогресс шел очень равномерно. Это и впрямь была пора реформ без революций. Реформы были не только прогрессивны, но и очень практичны и приносили огромную пользу отнюдь не отвлеченным вещам — городам, гильдиям, ремеслам. Но жители города и члены гильдий были в те времена весьма почтенными. Они знали гораздо больше равенства в экономическом смысле слова, ими гораздо справедливей управляли, чем нами, мечущимися между голодом и сверхприбылью; но, вероятно, почти все они были твердолобыми, как крестьяне. Поступок уважаемого всеми Пьетро Бернардоне не говорит о том, что он понимал тонкую, почти изысканную духовность. И нам не понять, как прекрасно и ново это странное приключение духа, если у нас не хватит юмора и простоты, чтобы увидеть его глазами ничуть не сочувствующего, обычного человека тех времен. В следующей главе я попытаюсь (безуспешно) показать изнутри историю трех церквей и маленькой хижины. Сейчас я хочу показать ее извне. И, кончая главу, я прошу читателя хорошо представить себе и запомнить, как это выглядело. Если судит грубый здравый смысл, а из чувств — только раздражение, какой станет эта история?

Молодого дурака, а может, и негодяя, поймали, когда он обобрал отца и попытался продать то, что должен был охранять. В свое оправдание он говорит, что какой-то голос велел ему починить какую-то стену. Затем он объявляет, что по сути своей независим от всякого закона, связанного со стражами порядка, и обращается к милости епископа, который тоже вынужден отчитать его и сказать ему, что он не прав. Он раздевается при всем честном народе, швыряет одежду в лицо своему отцу и говорит при этом, что тот ему не отец. Потом бегает по городу и выпрашивает у всех встречных камни, по-видимому, в приступе безумия, связанного со стеной. Конечно, стены чинить нужно, если они треснули, но не тронутым же, не сумасшедшим! Наконец, порочный юноша скатывается на самое дно, буквально копошится в грязи. Вот как видели то, что делал Франциск, почти все его соседи и приятели.

Вероятно, они не совсем понимали, на что он живет. По-видимому, он просил не только камень, но и хлеб, но всегда заботился о том, чтобы хлеб был самый черствый, самый черный, а объедки — хуже тех, которые бросают псам. Тем самым он жил хуже нищего, ибо нищий ест лучшее, что может добыть, святой — худшее. Он был готов отказать себе во всем, а это на деле гораздо уродливей, чем утонченная простота, которую вегетарианцы и трезвенники называют простой жизнью. Как относился он к пище, так относился и к одежде. Здесь он тоже довольствовался самым плохим. По одному преданию, он обменялся платьем с нищим и, конечно, охотно обменялся бы с пугалом. По другому преданию, какой-то крестьянин дал ему бурую рубаху, наверное, совсем старую. Обычно у крестьян мало лишней одежды, и они не слишком расположены отдавать ее, пока она хоть на что-нибудь годится. По преданию, он отбросил кушак (может быть, с особым пренебрежением, ибо по моде того времени на кушаке висел кошель) и подпоясался первой попавшейся веревкой, как последний бродяга подвязывает бечевкой штаны. Через десять лет эта случайная одежда стала обычной для пяти тысяч человек, а через сто великого Данте похоронили в ней[65].

Глава 5

БОЖИЙ СКОМОРОХ

Можно найти немало метафор и символов, чтобы показать, что же произошло в душе молодого поэта из Ассизи. Их даже слишком много, их слишком легко выбрать, но толком не подойдет ничто. Для меня особенно выразителен небольшой и на первый взгляд случайный факт: когда Франциск ходил по городу с мирскими приятелями, словно шествие стихотворцев, они называли себя трубадурами. Когда он вышел в мир с духовными братьями, он назвал их жонглерами Божьими[66].

Я еще не говорил здесь о великой культуре трубадуров, возникшей в Провансе или Лангедоке, и о том, как повлияла она на жизнь и на святого Франциска. О влиянии на жизнь можно сказать много; но я скажу лишь о том, что непосредственно связано с Франциском, и прежде всего о самом важном. Все знают, кто такие трубадуры. Все знают, что в начале средних веков, в XII и на пороге XIII столетия возникла в Южной Франции своя культура, которая грозила затмить возраставшую славу Парижа. Главным ее плодом была поэтическая школа, или, точнее, школа поэтов. Чаще всего они писали о любви, хоть были и сатиры, и размышления. Красота их, запечатленная в истории, многим обязана тому, что они пели свои стихи и часто сами себе подыгрывали на несложных музыкальных инструментах — то были скорее певцы, чем литераторы. Их любовная лирика породила немало прелестных и хитроумных установлений. Была особая наука, которая пыталась привести в систему тончайшие оттенки ухаживания; были Суды любви, где со всей педантичностью и торжественностью судопроизводства разбирались те же щекотливые предметы. Важно иметь в виду одну вещь, которая тесно связана со святым Франциском. Эта высокая чувствительность была, конечно, не совсем безопасна; но не надо думать, что главной опасностью было распутство. В провансальской романтике, как и в печальной провансальской ереси, напротив, было слишком много духовного. Эта любовь не грешила чувственностью — она грешила утонченностью, доходящей до условности. Когда читаешь их стихи, веришь, что дама — самая прекрасная на свете, но как-то не очень веришь, что она вообще на свете жила. Данте кое-чем обязан трубадурам, и ученые споры о его прекрасной даме — прекрасный пример таких сомнений. Мы знаем, что Беатриче не была ему женой, но можем твердо сказать, что она не была ему и любовницей, а некоторые ученые подозревают, что она была вообще просто музой. Я не верю, что Беатриче — аллегория; не поверит и всякий, кто читал «Vita Nova»[67] и был хоть когда-нибудь влюблен. Но если можно усомниться в ее существовании, посудите сами, какими отвлеченными были средневековые страсти. Однако при всей своей отвлеченности чувства эти были очень страстными. Трубадуры любили своих условных дам со всем пылом любовников. Об этом надо помнить, иначе не поймешь Франциска, когда на истинном языке трубадуров он говорил, что дама его прекрасней и милостивей всех, а имя ей — Нищета.

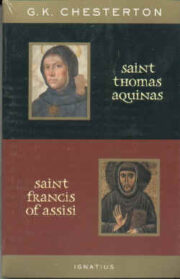

"Святой Франциск Ассизский" отзывы

Отзывы читателей о книге "Святой Франциск Ассизский", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Святой Франциск Ассизский" друзьям в соцсетях.