Святой Фома разумен. В очерке, который стремится лишь к упрощениям, проще всего сказать о великом философе именно это. Он верен своей первой любви, и любовь эта — с первого взгляда. Он сразу признал, что вещи реальны, а потом не поддался разрушительным сомнениям. Вот почему я все время настаиваю на том, что его философский реализм основан на христианском смирении и христианской верности. Святой Фома мог сказать, глядя на дерево и камень, то, что сказал апостол: «Я не воспротивился небесному видению»[114]. Дерево или камень — здесь, на земле, но именно через них находит Фома путь к небу. Он не противится видению, не бежит от него. Почти все философы, которые вели (или сводили с пути) человечество, разъедали дерево и камень сомнением, их пугали изменения или трудности обобщений, или проблемы единства и различия. Но святой Фома верен первой истине и противостоит первой измене. Он не отрицает того, что видел, хотя бы это и была вторичная, неполная реальность.

Он видел траву и признал, что сегодня она есть, а завтра будет брошена в печь[115]. Вот и начало сомнений об изменчивости, быстротечности и тому подобном. Но он не скажет, что нет травы, а есть только рост и увядание. Если трава растет и увядает, это не значит, что она менее реальна, чем кажется; это значит просто, что она — часть чего-то большего, еще более реального. Святой Фома вправе сказать, как сказал один современный мистик: «Я начинаю с травы, чтобы снова привязать себя к Богу».

Он видел траву и зерно и не скажет, что они одинаковы, ибо в них есть что-то общее. Не скажет он и другого — они совершенно разные. Он не повторит за номиналистом, что зерно бывает разного сорта, колосья можно смешать с сорняками и потому нельзя отделять пшеницу от плевел или провести границу между кормом для скота и едой для человека. С другой стороны, он не повторит за платоником, что, не открывая глаз, он видит идеальный корм раньше, чем заметит злак и зерно. Святой Фома видел одно, потом — другое, потом — то, в чем они сходны, но не решил, что видел свойство прежде самой вещи.

Он видел злак и камень, то есть вещи различные, совсем не похожие. Общее у них одно: они есть. Все есть, но не все едино. Именно здесь, как я уже говорил, святой Фома явно, даже воинственно противостоит пантеизму и монизму. Здесь он снова связывает нас с Богом, ибо мир, полный разных вещей, — это мир христианский, мир сотворенный, мир Творца, подобный мастерской скульптора. Сравните его с однородным миром, подернутым туманом изменений, как в древних восточных религиях или нынешней немецкой софистике. Святой Фома упрям и верен. Он видел злак, и видел камень, и не воспротивился небесному видению.

Словом, святой Фома внимательно рассматривает реальность вещей, их изменчивость, их различие и вообще все, что можно в них увидеть, и не теряет первоначального чувства реальности. Мне не вместить сюда тысячи рассуждений, которыми он доказывает, что прав. Но он не только прав — он реален. Он — реалист в особенном, своем собственном смысле слова, который отличается и от современного, и от средневекового. Даже сомнения и сложности привели его к вере в большую, а не в меньшую реальность. Неполнота вещей, их обманчивость, сбившая с толку многих ученых, ничуть не помешала ему. Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся. Если считать их самоцелью, они непременно нас обманут; если же увидеть, что они стремятся к большему, они окажутся еще реальней, чем мы думали. Нам кажется, что они не совсем реальны, ибо они — в потенции, а не свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян. Но существует высший мир, который великий схоласт называет Свершением, — мир, где семя свершается цветком, сухие палочки — пламенем.

Я оставляю читателя на самой нижней ступени лестницы, по которой святой Фома шел в Дом Человеческий. Скажу только, что по ступеням честных и сложных доказательств он добрался до башен и беседовал с ангелами на золотой кровле. Я кратко и грубо рассказал о началах его философии; о его теологии кратко не расскажешь. Когда пишешь такую маленькую книгу о таком большом человеке, что-то приходится выпустить. Те, кто знает святого Фому, поймут, почему, все взвесив как следует, я выпустил самое важное.

Глава VIII

ЧЕМУ УЧИТ НАС СВЯТОЙ ФОМА

Нередко говорят, что святой Фома в отличие от святого Франциска не допускал в своем труде того, что нельзя описать; того, что называют поэзией, — скажем, он почти не радуется цветам и плодам реальной жизни, вечно возясь с ее корнями. Однако, когда я читаю его, меня посещает странное, сильное ощущение, очень похожее на то, что бывает при чтении стихов. Может быть, точнее сказать, что так бывает, когда смотришь на картины; читая его, я чувствую то самое, что чувствуешь, глядя на полотна лучших современных художников, направляющих странный, резкий свет на прямоугольные предметы и сотрясающих самые подпоры подсознания. Вероятно, это потому, что у него есть какая-то изначальность (не говорю «примитивность», ибо это слово употребляют в неверном смысле). Как бы то ни было, он доставляет радость не только уму, но и воображению.

Быть может, дело тут в том, что художник обращается к вещам, минуя слова. Он серьезно пишет мощные округлости свиньи, не помышляя о ее смешном названии. Нет мыслителя, который так прямо и непосредственно мыслит о вещах, как Фома. Слова не мешают и не помогают ему. В этом он резко отличается, скажем, от Августина, который ко всему прочему был чрезвычайно красноречив. Августина назвали бы сейчас поэтом в прозе; он владел атмосферой и эмоциональной насыщенностью слов, и книги его изобилуют красотами, которые звучат как музыка — например, illi in vos saeviant[116] или незабвенный вопль: «Поздно возлюбил я тебя, о древняя красота!»[117] Действительно, у святого Фомы ничего этого нет, он не властен над чистой магией слов, зато и не знает той болезненной, чернейшей магии, которой тешатся себялюбивые поборники чувства. Сравните его с погруженным в себя интеллектуалом, и вы увидите то, что я пытаюсь и не могу описать. Очень простая, примитивная, изначальная поэзия просвечивает во всех его мыслях, особенно в той, с которой начинается его философия — в здравом соответствии разума и внеположного ему мира.

Удивительность вещей, свет поэзии и вообще свет искусства связаны с тем, что они — отдельны от нас или, как говорится, объективны. К субъективному можно привыкнуть, объективное — удивляет. Аквинат, великий наблюдатель, ничуть не похож на мнимых наблюдателей, себялюбивых мистиков, эгоцентрических творцов, которые чураются мира и живут лишь собственной мыслью. По святому Фоме, мысль свободна, но свобода ее в том и состоит, чтобы искать выхода на волю, к свету дня, в страну живых. У субъективиста слова загоняют воображение внутрь, у томиста сама мысль гонит воображение в мир, ибо образы, которые оно ищет, — это реальные вещи. Вся красота и слава их в том, что они реальны. Цветок подобен видению, ибо его не только видишь или, вернее, ибо его видишь наяву, а не во сне. Вот почему настоящего поэта так удивляют камни и деревья — отдельные, весомые предметы. Они удивительны именно потому, что весомы. Я пишу об этом на поэтический лад — написать по-философски много труднее.

Для Аквината предмет становится частью сознания; нет, для Аквината сознание становится предметом. Как заметил один комментатор, оно становится предметом, но не создает предмета. Другими словами, предмет существует вне сознания и без сознания и потому обогащает сознание, входя в него. Сознание овладевает им, как король-завоеватель, ибо ответило на звонок, как слуга. Оно раскрыло все окна и двери — тому, что в доме, интересно то, что вне дома. Пусть сознание самодостаточно, но ему мало самого себя. Суть его в том, что оно питается фактами, жует удивительную твердую пищу реальности.

Заметьте, что такая точка зрения помогает нам избежать обеих ловушек, обеих бездн бесплодия. С одной стороны, сознание не только впитывает мир, словно промокашка (на этом стоит весь трусливый материализм, для которого человек полностью подчинен среде). С другой стороны, оно не только творит — не только рисует картинки на стекле и принимает их за настоящий ландшафт. Сознание деятельно, и дело его в том, чтобы при соответствующем выборе воли ловить внешний свет, освещающий реальные ландшафты. Такой взгляд на мир мужествен и даже дерзок; сравните его с мнением, согласно которому все материальное давит на беззащитное сознание, или с тем, согласно которому сознание творит произвольную, призрачную фантасмагорию. Здравый смысл святого Фомы подсказывает, что действуют два начала — реальность и ее постижение. Они идут навстречу друг другу, встречаются, вступают в брак. Да, это именно брак, ибо у них есть дети. Томизм — единственная философия в мире, которая действительно плодотворна. Она дает практические результаты именно потому, что соединяет дерзкое сознание и удивительную реальность.

Жак Маритэн[118] нашел прекраснейшую метафору — он говорит, что внешний факт оплодотворяет сознание, опыляет его, как пчела цветок. На этом союзе зиждется вся система святого Фомы. Бог создал нас такими, что мы способны вступать в союз с реальностью, а что Бог сочетал, того человек да не разлучает[119].

Стоит заметить, что только томизм — рабочая, действующая философия. Обо всех остальных можно сказать, что их сторонники действуют так, словно их и нет или не действуют вообще. Ни один скептик не относится скептически к своим трудам, ни один фаталист не бросает их на произвол судьбы — все подразумевают, что можно принять на практике то, во что верить нельзя. Материалист, для которого сознание слеплено из праха, крови и наследственности, полагается на свое сознание. Скептик, для которого истина субъективна, бестрепетно доверяется ей.

У святого Фомы есть то, чего почти никогда нет во всеобъемлющих системах, созданных после него. Он строит дом, они проверяют леса, сетуют на непрочный кирпич, непрестанно спорят, можно ли создать сами орудия. Он обогнал их, ушел далеко вперед. Мало сказать, что он обогнал свой век, — он обогнал и наш, ибо перебросил мост через бездну, нашел целый мир на том берегу и начал там строить. Почти все нынешние философии — не философии даже, а сомнения: философ прикидывает так и сяк, можно ли философствовать. Если мы примем реальность, как Аквинат, выводы тоже будут реальны — будут делами, а не словами. В отличие от Канта и многих гегельянцев, он не сомневается в сомнении, не верит в веру — он верит в факт. Отсюда он может идти вперед, делать выводы, что-то решать, словно строит город или творит суд. С его времен ни один мыслитель не поверил реальности, даже чувствам своим не поверил, и потому не обрел той силы, которая помогала бы вынести груз решительных выводов.

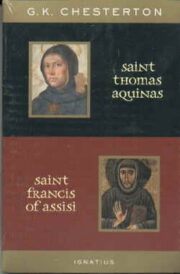

Эта книга действительно подарила мне глубокое понимание жизни и духовности Святого Фомы Аквинского.

Эта книга дает нам возможность понять и применить духовные истины Фомы в нашей жизни.

Честертон предоставляет нам возможность проникнуть в духовный мир Фомы и понять его мудрость.