– А мы все такие, – ответил Робер. – Либо то, либо другое. К какой категории ты причисляешь себя?

Это был не особенно удачный момент для семейной ссоры, и я взяла мужа под руку.

– Пойдем, – сказала я ему. – Я хочу, чтобы ты посмотрел дортуары. Пьер устроил их очень ловко, перегородил комнату на две половины.

Моя попытка проявить такт оказалась тщетной, потому что в этот момент к нам подошла Эдме, которая ради этого случая приехала из Вандома.

– Мне понравились обе речи, – сказала она со своей обычной прямотой. – Только вы оба почему-то ничего не сказали о тирании. Первый урок, который должен усвоить каждый ребенок, состоит в умении видеть разницу между тираном и вождем, разве не так? И кроме того, ни один из вас ни слова не сказал о «Правах человека».

Пьер удивился.

– Но я же привел прекрасный пример тирании, когда говорил о сарычах, – сказал он. – Что же до «Прав человека», то я внятно объясню им, в чем суть дела, когда мы в первый раз найдем в гнезде яйца и не тронем их, оставив лежать на месте. У птиц тоже есть права, так же как и у людей. Постепенно, мало-помалу, дети сами увидят все, что нужно.

Эдме, по-видимому, успокоилась, хотя и не вполне согласилась с доводами брата, и когда мы знакомились с домом, я заметила, как она поморщилась, увидев над дверями одной из спален выведенную огромными буквами приветственную надпись: «Vive l'Empereur»,[56] которую написал один из мальчуганов.

– Это надо немедленно убрать, – спокойно заметила она.

– А чем ты предлагаешь ее заменить? – спросил Робер. – Ведь детям, так же как и взрослым, нужны свои символы.

– Лучше уж «Vive la nation»,[57] – ответила она.

– Это слишком безлично, – возразил Робер. – Народ не может сидеть на белом коне на фоне трехцветного знамени и грозового неба. Ведь когда мальчики писали, они видели именно это. И ни ты, ни я не сможем их разубедить.

Эдме вздохнула.

– Ты, наверное, не сможешь, – отозвалась она. – Но если бы мне разрешили поговорить с ними хотя бы минут двадцать о призыве в армию и о том, что это для них означает, они бы уж никогда не написали у себя на дверях «Vive l'Empereur».

Я не могла не порадоваться за моих братьев, что Эдме не пригласили читать лекции в пансионе на улице Добрых Детей, потому что, если бы это случилось, его закрыли бы не через год, как предсказывал Франсуа, а через три месяца.

Тем не менее пансион братьев Бюссон просуществовал более семи лет, хотя и не совсем в том виде, как предполагали Пьер и Робер. Дело в том, что законы, касающиеся образования, делались с каждым годом все более строгими, поскольку они входили в Гражданский Кодекс, и местные власти по всей стране были обязаны следить за их исполнением. Мальчикам пришлось посещать государственную школу, где занятия вели дипломированные преподаватели, и поэтому еретическим теориям моих братьев так и не суждено было осуществиться на практике. Пансион остался приютом для сирот, местом, где они ели и спали, но при этом каждый день ходили в школу.

По мере того как шло время, дети вырастали и покидали пансион, на их место приходили новые, бездомные и несчастные, столь любезные сердцу моего брата Пьера. Нечего и говорить, что они не могли платить за стол и кров и рассчитывали на милосердие Пьера. И пансион, на который возлагались такие большие надежды, превратился в ночлежный дом, в котором мог поселиться всяк, кто захочет, и где хозяином был Пьер, а Робер, стараясь как-то компенсировать полное неумение брата вести практические дела, репетировал в частном порядке учеников, которым нужно было сдавать экзамены.

Этой деградации, как говорил Франсуа, следовало ожидать. И действительно, можно было только удивляться, что заведение вообще как-то продолжало существовать. Мне грустно было смотреть, как ветшал дом, грустно было видеть некрашеные стены, грязные, неметеные лестницы. Когда же я приезжала в гости на улицу Добрых Детей, мне так не хватало смеха и болтовни детишек, которые жили там в первые годы, когда пансион только что открылся. Вместо этого из-за дверей раздавался хриплый кашель какого-нибудь немощного постояльца, а на лестнице, когда я спускалась во внутренний дворик, где, бывало, играли ребятишки, непременно оказывалась какая-нибудь мрачная личность.

Ни Пьер, ни Робер, по-видимому, не замечали этих признаков упадка и разрушения. Они выбрали такую жизнь, и она, по-видимому, их устраивала. Светочем жизни обоих братьев была Белль-де-Нюи, ее сияющее личико превращало жалкий пансион в место радости.

У этой прелестной девочки, которой было суждено – слава богу, ни ее отец, ни дядя никогда об этом не узнали – умереть от туберкулеза, не дожив и до двадцати лет, были все достоинства, присущие нашему семейству, и ни одного его недостатка. Она была добра и великодушна, как ее отец, но обладала большей проницательностью, и ее великодушие носило более целенаправленный характер. Она была так же умна, как Эдме, но ни к кому не испытывала враждебных чувств и никому не завидовала. Она великолепно рисовала, и, если бы ее таланту суждено было развиться, она могла бы стать настоящей художницей. В моем шкафчике в Ге-де-Лоне до сих пор хранится папка, в которой аккуратно сложены ее рисунки. Она единственная из всех детей Пьера извлекла пользу из его системы воспитания. Его сыновья, отслужив военную службу, сделались ремесленниками: Жозеф поселился в Шато-дю-Луар и стал там шорником, а Пьер-Франсуа, тезка моего сына, работал парикмахером в Туре.

– Естественный результат отсутствия заботы о детях, – говорил, бывало, мой Франсуа. – Эти молодые люди при правильном воспитании могли бы получить какую-нибудь интеллигентную профессию, например врача или адвоката.

Но все равно они были талантливы – у них были талантливые руки. Я видела изделия из кожи, изготовленные Жозефом с той же любовью, которую гравировщик вкладывает в свои бокалы или кубки, и парики Пьера-Франсуа – сама императрица не погнушалась бы надеть такой. Никакой труд не может быть унизительным, если человек работает с любовью. Мой отец передал свою страсть к созиданию внукам, которых он никогда не видел.

– Пусть каждый занимается тем, к чему он способен, – говорил Пьер. – Мне все равно, что они делают, лишь бы это делалось с душой и как можно лучше.

Эти слова стали его эпитафией. Однажды, когда он ловил рыбу на берегу Луары, он увидел, как с противоположного берега в воду бросилась собака за палкой, брошенной хозяином. Собака билась посередине быстрого потока, испуганно молотя лапами по воде, и Пьер, быстро сняв камзол, поспешил ей на помощь. К собаке, когда она увидела избавителя, вернулось присутствие духа, она повернула назад и благополучно добралась до берега. Но у Пьера, которому к тому же мешала одежда, сделалась от холодной воды судорога, и он пошел ко дну. Хозяин собаки поднял тревогу, на воду спустили лодку, но было уже поздно. Тело нашли только через три дня.

Этот порыв Пьера, стоивший ему жизни и причинивший такое горе близким, имел свои последствия. Одно из них никогда не осуществилось бы, если бы он был жив. Это иногда заставляет меня думать, что смерть Пьера не была такой уж бессмысленной.

Трагедия произошла в апреле тысяча восемьсот десятого года, за несколько дней до того, как ему должно было исполниться пятьдесят восемь лет, и незадолго до двадцать девятого дня рождения Жака. В это время в Париже состоялись праздничные торжества по случаю бракосочетания императора с Марией-Луизой Австрийской. Полк Жака с тысяча восемьсот седьмого года был частью «Великой Армии», он принимал участие в сражениях по всей Европе, и поэтому его назначили нести караул в столице во время свадебных торжеств.

Как только я услышала о несчастье с Пьером, я тут же написала Жаку, чтобы он мог послать письмо тетушке и кузенам с выражением соболезнования. Я никак не предполагала, что ему удастся получить отпуск.

Мы с Франсуа и нашей дочерью Зоэ, которой минуло семнадцать лет, поехали на похороны в Тур и задержались там на несколько дней, намереваясь пригласить мою невестку Мари и ее дочь Белль-де-Нюи к нам погостить.

Девочка – ей было уже четырнадцать лет – обожала отца, но всячески старалась подавить свое горе, ухаживая за матерью. Мы как раз готовились к отъезду и находились с ней в ее комнате, когда она вдруг повернулась ко мне и сказала:

– Я не знаю, правильно ли я поступила, тетя Софи, но я написала Жаку и сообщила ему, что у нас случилось.

– Я сделала то же самое, – успокоила я ее. – Я не сомневаюсь, что он скоро напишет и тебе, и твоей маме.

Она украдкой посмотрела на меня и добавила:

– Я просила его, чтобы он приехал. Сказала, что он нам здесь нужен.

Эта новость встревожила меня. Ни к чему было повторять сцену, которая разыгралась здесь семь лет тому назад. Смерть Пьера потрясла старшего брата, здоровье его пошатнулось, и если бы его еще раз оттолкнули, он бы просто не выдержал.

– Это было не очень разумно, Белль-де-Нюи, – сказала я ей. – Ты же знаешь, Жак не хочет встречаться с отцом и разговаривать с ним. Помнишь, он никогда не приезжал в отпуск в Тур, если твой дядя был дома, а только тогда, когда тот был в отлучке.

– Я прекрасно это знаю, – сказала она, – но папа всегда мечтал, что они когда-нибудь помирятся. И мне кажется, что сейчас для этого самое подходящее время. Вот посмотрим.

Я не знала, стоит ли предупредить Робера или лучше оставить все, как есть. Я была уверена, что из-за праздничных торжеств Жаку не удастся получить отпуск, однако я ошиблась. Я так никогда и не узнала, каким образом Белль-де-Нюи удалось его уговорить, уверена, что мои собственные просьбы остались бы безуспешными. В тот вечер я спускалась по старой лестнице во внутренний дворик вместе с Робером и задержалась на минуту, положив руку на резные перила. Вдруг я услышала восклицание Белль-де-Нюи, которая приветствовала кого-то в воротах под аркой, ведущей на улицу.

Я сразу почувствовала, кто это, и сделала движение, чтобы повернуть назад.

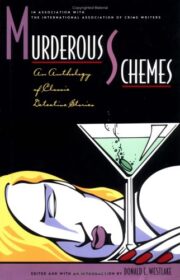

Эта книга предоставляет интересный взгляд на мир и помогает понять духовные принципы человечества.

Дафна дю Морье прекрасно иллюстрирует принципы духовности и помогает читателям понять их значение.

Стеклодувы — это прекрасное произведение, которое помогает читателям проникнуть в духовный мир и понять его значение.