Ее очки лежали недалеко на столе. Дорис носила их как можно реже из-за кокетства, но на улице они были ей необходимы, как она созналась Генриетте, из-за близорукости и из-за того, что без стекол едва видела на метр перед собой. Именно этот недуг объяснял пустой и очаровательный взгляд, который прельстил скульптора. Генриетта положила инструменты и воскликнула:

— Наконец это закончено! Надеюсь, вы не очень устали?

— О нет, нисколько, мисс Савернейк, но действительно все совершенно закончено?

Генриетта улыбнулась:

— Нет, не полностью. Я еще поработаю над ней. Кончено то, что связано с вами. Я получила все, что хотела. Основа сделана…

Молодая женщина осторожно сошла с помоста и надела очки. В тот же миг ее лицо потеряло детское простодушное выражение и непостижимое очарование. Осталась только хорошенькая, совершенно заурядная девочка. Дорис приблизилась к скульптуре.

— Ох, — воскликнула она разочарованно, — это не очень похоже на меня!

Генриетта терпеливо объяснила ей, что это не портрет. И действительно, между произведением и моделью почти не было сходства. Дорис Саундерс кое-чем снабдила скульптуру — формой глаз, линией скул, но это было не ее лицо, это было лицо слепой девушки, которую мог бы воспеть поэт. Губы приоткрыты, как у Дорис, но рот статуи создан для молчания, а если он и откроется, то для того, чтобы передать мысли, которые никогда не смогут прийти в голову Дорис Саундерс. Черты еще не были четко определены, это скорее была мечта о Навсикае, чем ее изображение.

— Надеюсь, — заявила Дорис Саундерс тоном, который давал возможность догадаться, что она не очень на это рассчитывает, — надеюсь, что это будет выглядеть лучше в законченном виде. Вы уверены, что я вам больше не нужна?

— Да, мисс Саундерс, — ответила Генриетта, которая бы охотно добавила: «к счастью». — Но вы мне оказали большую услугу, и я вам благодарна.

Натурщица ушла. Генриетта приготовила себе кофе. Как она устала, страшно устала, но как счастлива, словно после отпущения грехов.

«Спасибо тебе, Боже! — подумала она. — Я снова становлюсь человеком».

Ее мысли сразу переключились на Джона. Сердце забилось быстрее. Завтра, в «Долине», она его увидит…

Вытянувшись на диване, она медленно выпила три чашки горячего, очень крепкого кофе. К ней возвращалась жизнь. Как она счастлива снова вернуться на землю! Она перестала быть чудовищем, каким ощущала себя в последнее время, она избавлялась от своих неясных грез, ее больше не выталкивала на улицу какая-то таинственная сила, которая швыряла ее в изнуряющий и раздражающий поиск неопределенной цели. Теперь, о великое счастье, эта пытка кончилась! Осталось только энергично работать, а это ее не пугает.

Поставив пустую чашку, Генриетта встала и пошла взглянуть на свою Навсикаю. Она долго рассматривала скульптуру, и морщины беспокойства понемногу вырисовывались на лбу Генриетты.

Это не то!

Что здесь не так?

Слепые глаза!

Слепые глаза красивее глаз, которые видят… Они разрывают сердце именно детому, что они слепые. Сумела ли она. это передать? Да бесспорно. Но было еще что-то другое. Здесь присутствовало что-то чуждое, что она не хотела вкладывать, о чем она, конечно, и не думала… Что это?.. Как будто все было так, как она хотела, но это что-то было, оно было только указанием, но отчетливым…

Она поняла! Это лицо скрывает за собой обыкновенную, заурядную душу.

Она как будто бы и не слушала по-настоящему разговоры натурщицы, однако ее пальцы их почувствовали и пальцы пропитали этими разговорами глину… И это, она знала, уже не изменить никогда!

Она быстро отвернулась. Может быть, это только воображение? Ну конечно, это так! Завтра она посмотрит на свое произведение другими глазами. Пересекая мастерскую, она остановилась перед «Обожающей» — статуэткой, вырезанной из прекрасного грушевого дерева, которое она берегла много лет, прежде чем использовать. Вот это было действительно хорошо! Это лучшее из того, что она сделала за последнее время. Это — для салона, для «Международного салона художников» и это — хорошая работа. Тут есть все: покорность, сила в мускулах затылка, опущенные плечи и, едва приподнятое, странное лицо, которое она почти лишила черт, поскольку поклонение и обожание лишает индивидуальности. Да, это так! Покорность и полное выражение боготворения…

Генриетта вздохнула. Почему Джон из-за этой статуэтки так разгневался? Это был такой приступ гнева, который ошеломил его самого и который раскрыл в нем что-то такое, о чем он сам не догадывался. Решительным тоном он сказал:

«Вы не можете это экспонировать!»

И не менее решительно она ответила:

«Я буду ее выставлять!»

Она мысленно снова вернулась к Навсикае. Здесь не было ничего, что она не смогла бы привести в порядок. Немного успокоившись, Генриетта обернула глину влажной тряпкой. Она продолжит работу в понедельник, а может, во вторник… Ничто теперь не торопит. Работа в основном закончена, теперь требуется только доработка…

Впереди у нее было три дня счастья. С Люси, Генри, Мидж… И с Джоном.

Генриетта зевнула, потянулась, с удовольствием чувствуя, как напряглись все мышцы, и призналась себе, что действительно очень устала.

Приняв горячую ванну, она легла. Вытянувшись в темноте, с открытыми глазами, она сначала смотрела на звезды, видимые через стеклянный потолок мастерской, потом взглянула на стеклянную маску, одну из первых своих вещей. Маска была освещена слабым светом, который ночью оставался включенным. Эта маска теперь казалась довольно условной. «К счастью, — подумала Генриетта, — наблюдается прогресс!»

Она решила заснуть. Очень крепки кофе, выпитый перед сном, ей не помешает. Уже давно она знала, как вызвать сон. Нужно выбрать какую-нибудь мысль и не сосредоточиваясь, предоставить ей возможность идти своим ходом, мечтать, потихоньку скользить к небытию…

С улицы донесся шум мотора, затем смех и голоса, которые сливались с ее мыслями, уже наполовину бессознательными. Машина, как тигр… желтая и черная… в полосах… Это джунгли… Рядом река… Большая тропическая река, текущая в сторону моря, в сторону порта, откуда уходят белые пароходы… Хриплые голоса кричат: «До свидания!»… Она — на палубе… И Джон рядом с ней… Они оба уходят в совершенно синее море… За обедом он улыбнулся ей… Это было так, как будто бы они в золотом дворце… Бедный Джон!.. Машина, скорость… сумасшедшая езда, все дальше и дальше от Лондона… Дюны… Леса… Преклонение… «Долина»… Люси… Джон… Болезнь Риджуэй… Дорогой Джон…

Она уснула счастливая.

Через некоторое время Генриетта вдруг почувствовала тревогу. Это было какое-то чувство виновности, что-то такое, чего она не сделала, долг, от выполнения которого она уклонилась…

Навсикая?

Медленно, будто против желания, она встала с постели, повернула выключатель, затем пошла и освободила глину от влажных тряпок, которыми, ее укрыла.

Генриетта застонала.

Это была не Навсикая! Это была Дорис Саундерс!

Какая тоска! Какой-то голос нашептывал Генриетте: «Ты можешь все очень хорошо исправить!», однако другой отвечал властно: «Ты прекрасно знаешь, что ты должна сделать!»

Это нужно было делать немедленно. Завтра, она это знала, у нее не хватит смелости. Это то же, что уничтожить свою собственную плоть и свою собственную кровь! От этот бывает плохо! Чрезвычайно плохо! И все же…

Генриетта сделала глубокий вдох, затем, обхватив бюст обеими руками, вырвала его из арматуры и бросила в ведро для глины. Долго, со сдавленным дыханием рассматривала свои грязные руки. Она чувствовала себя усмиренной, опустошенной.

«Навсикая, — думала она, — никогда больше не явится. Она родилась, что-то осквернило ее, и она умерла». Огромная печаль охватила Генриетту. Так без нашего ведома что-то новое, чуждое незаметно проникает в нас. Она как будто бы и не слушала, что болтала Дорис, но все-таки куцые мысли Дорис откладывались в ее сознании, и руки не подчинялись мозгу.

И теперь то, что было Навсикаей или, скорее, Дорис, стало глиной, сырым материалом, который скоро снова примет какую-нибудь другую форму.

«Кто знает? — размышляла Генриетта, — может быть, смерть то же самое? То, что мы называем личностью, нашим „я“, может быть, отражение чужой мысли?

Чьей мысли? Бога? Но существует ли эта высшая идея? Где он, человек совершенный, человек истинный? Где он, с божьей отметиной на лбу? Может быть, это мнение Джона? В тот вечер он был таким уставшим, таким унылым… Болезнь Риджуэй…»

Она еще не успела прочесть, кто такой был этот Риджуэй, но это нужно знать… Болезнь Риджуэй… Джон…

Глава III

Джон Кристоу сидел в своем врачебном кабинете и слушал предпоследнюю утреннюю больную. Его доброжелательный взгляд ободрял ее, и она все говорила и говорила о симптомах своего недуга. Он соглашался, понимающе кивал головой, задавал вопрос, опережал ответ, и дама была очарована. Да, доктор Кристоу — прекрасный врач, он интересуется всем, что ему говорят, он вас понимает, и больному легче уже после одного только разговора с ним.

Джон начал выписывать пациентке рецепт.

«Лучше всего, — думал он, — выписать ей слабительное. Это новое патентованное американское средство. Оно прекрасно сделает свое дело. Оно светло-розового цвета, продается в элегантных целлофановых упаковках, и поэтому дорогое, да и не во всех аптеках его можно достать. „Больная“ несомненно найдет его в маленькой аптеке на углу Вардоур-стрит. Это прекрасно! Она успокоится на один — два месяца и это время не будет его беспокоить. Что он еще может сделать для нее? Она вялая, инертная. Вот мамаша Крэбтри — та совсем другая, у нее все не так…»

Утро было скучным. Он заработал много денег, но до чего же все неинтересно! Джон чувствовал себя усталым. Он устал от этих женщин, которым не мог облегчить их выдуманных страданий. Он уже начал сомневаться в пользе своей профессии, но каждый раз вспоминал о больнице для бедных, о длинных рядах кроватей в большом зале и о беззубой улыбке матушки Крэбтри.

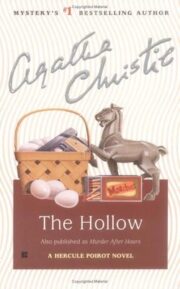

"Долина" отзывы

Отзывы читателей о книге "Долина", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Долина" друзьям в соцсетях.