Хотя обстановка в пансионе больше всего напоминала жизнь в семье, занятия велись самым серьезным образом. Особое значение придавалось музыке, но помимо нее мы изучали много других очень интересных предметов. Нам преподавали актеры из «Комеди Франсез», которые читали лекции о Мольере, Расине и Корнеле, певцы из консерватории пели арии Люлли и Глюка. В классе драматического искусства мы учились декламировать. К счастью, нас не слишком отягощали «dictrees», так что мои орфографические ошибки не стали притчей во языцех, и, владея разговорным французским языком лучше многих других, я просто наслаждалась, произнося строки из «Андромахи»; я чувствовала себя настоящей трагической героиней, когда стояла и декламировала:

— Seigneur, toutes ces grandeurs ne nous touchent plus gu'ere.

Думаю, что курсы драматического искусства любили все. В «Комеди Франсез», куда нас часто водили, мы смотрели классические и современные пьесы. Я видела Сару Бернар в одной из ее последних ролей в пьесе Ростана «Шантеклер». Она была уже стара, слаба, хромала, и ее золотой голос иногда срывался, но при этом она оставалась великой актрисой, и страстная взволнованность ее игры передавалась зрителям. Может быть, даже больше, чем Сара Бернар, меня потрясала Режан. Ее я видела в современной пьесе «La Course aux Flambeaux».

Она обладала удивительным даром заставить вас за сдержанной манерой игры почувствовать бурю чувств и страстей, которым она не позволяла вылиться наружу. До сих пор стоит мне на минуту закрыть глаза, как я слышу ее голос и вижу лицо, когда она произносит последние слова пьесы: «Pour sauver ma fille, j'ai ture mа mu ere», я снова ощущаю, как по залу пробегает дрожь, и в это время занавес падает.

Мне кажется, что преподавание может приносить пользу только в том случае, если вызывает живой отклик. В получении чистой информации нет никакого смысла — она не прибавляет ровно ничего к тому, что вы уже знали раньше. Но слушать, как о пьесах рассказывают актрисы, повторяя вслед за ними слова и монологи; слушать настоящих певцов и певиц, поющих вам «Le Bois Epais» или арию из «Орфея» Глюка, — это счастье, пробуждавшее страстную любовь к искусству, творящемуся на глазах. Для меня открылся новый мир, мир, в котором с тех пор я оказалась способной жить.

Наиболее серьезно я занималась музыкой — игрой и пением. Фортепиано мне преподавал австриец Карл Фюрстер, дававший сольные концерты и в Лондоне. Замечательный педагог, он в то же время наводил на меня ужас. У него была привычка во время урока прохаживаться по классу. Казалось, он абсолютно не слушает, что играет ученица; он выглядывал в окно, нюхал цветы, но при звуке фальшивой ноты или неправильной фразировке внезапно с быстротой разъяренного тигра наскакивал на играющего и кричал:

— А-а-а? Что это ты нам наиграла, малышка?! А-а-а? Ужас!

Сначала я страшно нервничала, но потом привыкла. Фюрстер полностью посвятил себя Шопену, так что я выучила много его этюдов, вальсов, Фантазию-экспромт и одну из баллад. Я чувствовала, что под руководством нового учителя делаю успехи, и очень радовалась. Мы проходили с ним также сонаты Бетховена, легкие, как он говорил, салонные пьесы Форе, Баркаролу Чайковского и многое другое. Я не вставала со стула, занимаясь, как правило, не меньше семи часов в день. Боюсь, во мне зародилась дикая надежда — не знаю даже, отдавала ли я себе в этом отчет, но в глубине души она жила, — что, может быть, я смогу стать пианисткой, смогу давать концерты. Понадобится много времени и каторжная работа, но мне казалось, что я быстро сделаю большой рывок.

Немного раньше я начала брать уроки пения. Моим учителем был месье Буэ. Он и Жан де Решке считались в тот момент лучшими парижскими профессорами пения и ведущими певцами в опере: Жан де Решке — тенором, а Буэ — баритоном. Месье Буэ жил на пятом этаже в доме без лифта. Обыкновенно я взбегала на пятый этаж, едва переводя дыхание, что, впрочем, совершенно естественно. Все квартиры были похожи друг на друга как две капли воды и поэтому ничего не стоило перепутать этаж, но толстый ковер на лестнице, ведущей в квартиру моего профессора, а также жирное пятно на стене — точь-в-точь голова терьера — указывали на его дверь.

Прямо с порога профессор осыпал меня упреками. Что я себе думаю, сбивая дыхание таким образом? И почему я, собственно, задыхаюсь? В моем возрасте я должна подниматься на пятый этаж без всяких трудностей. Дыхание — это все.

— Дыхание — основа пения, вы теперь должны усвоить это.

Потом он доставал сантиметр, который всегда держал под рукой, опоясывал меня на уровне диафрагмы, просил вдохнуть, измерял объем, а потом просил сделать самый полный выдох. Он сравнивал результаты двух измерений, и, удовлетворенно покачивая головой, говорил:

— C'est bien, c'est bien — расширяется. У вас хорошая грудная клетка, отличная. Великолепное расширение, и я скажу вам даже больше: вы никогда не заболеете чахоткой. Певцы часто страдают от нее, но вам ничего не грозит. Пока вы следите за дыханием, все будет хорошо. Вы любите бифштексы?

Я сказала, что люблю, очень люблю бифштексы.

— Тоже прекрасно, бифштекс — лучшая пища для певцов. Нельзя есть много, нельзя есть часто; своим оперным певцам я всегда повторяю, что в три часа дня положено съесть хороший бифштекс и выпить стакан крепкого портера; и больше ничего до девяти часов вечера, когда надо выходить петь.

Потом мы приступали собственно к уроку.

«Voix de tete» — верхний регистр, — сказал он, — прекрасный, поставленный от природы, и грудные ноты весьма недурны; но средний регистр, «medium», — очень слабый, чрезвычайно слабый.

Так что я начала с романсов, предназначенных для меццо-сопрано, чтобы развить средний регистр. В паузах профессор сокрушался по поводу, как он выражался, моего английского лица.

— Английские лица, — сетовал он, — лишены всякой выразительности! Абсолютно неподвижны. Мышцы вокруг рта застыли раз и навсегда; голос, слова, вообще все исходит только из горла. Это очень плохо. Французский язык требует нёба, крыши верхней части рта. Нёбо, носовая перегородка — вот откуда исходит средний регистр. Вы прекрасно говорите по-французски, совершенно свободно, хотя, к сожалению, ваш акцент огорчает меня, — он не английский, а южнофранцузский. Откуда у вас южный акцент?

Я немножко подумала и сказала, что, наверное, потому, что я училась у француженки родом из По.

— А, теперь понятно, — сказал профессор. — Вот в чем дело. У вас южный акцент. Я и говорю, речь у вас беглая, но вы говорите по-французски так, словно это английский язык, и все слова произносите горлом. Нужно артикулировать, должны быть в движении губы. А-а-а, я знаю, что мы будем делать.

И он велел, чтобы я зажала губами карандаш и пела, артикулируя изо всех сил с карандашом в зубах, не давая ему выпасть. Сначала у меня ничего не получалось, но потом я все-таки приспособилась, хоть и с большим трудом. Зубы сжимали карандаш, и губы поневоле активно двигались, чтобы слова звучали отчетливо.

Однажды я навлекла на себя страшную ярость месье Буэ. В тот день я принесла арию из оперы «Самсон и Далила», «Моn coeur s'ouvre a ta voix», и спросила маэстро, как ему кажется, смогу ли я спеть эту арию из любимой оперы.

— Это еще что такое? — закричал он, перелистывая ноты. — Что это? Какая здесь тональность? Здесь другая тональность!

Я объяснила, что ария транспонирована для сопрано. Он зашелся от гнева:

— Но Далила — это не сопрано! Эта партия написана для меццо! Неужели вам неизвестно, что если вы поете арию из оперы, вы обязаны петь ее в той тональности, в которой она написана? Вы не можете транспонировать для сопрано то, что написано для меццо-сопрано! Это полностью искажает интонацию. Заберите это. Если вы принесете арию в правильной тональности, что ж, тогда можете работать.

С тех пор я никогда не приносила транспонированных произведений.

Я выучила много французских романсов и изумительную «Ave Maria» Керубини. Некоторое время мы обсуждали, как мне произносить латинский текст.

— Англичане произносят латинские слова согласно итальянской школе, а французы — на французский манер. Думаю, раз вы англичанка, пойте лучше в итальянских традициях.

Песни Шуберта, а я выучила их очень много, я пела по-немецки. Хоть я и не знала немецкого языка, это не было слишком трудно; пела, конечно, и по-итальянски. В конце концов, хоть я и обуздывала свое честолюбие, но через каких-то полгода занятий мне было разрешено петь знаменитую арию из «Богемы» — «Те gelida manina», а также из «Тоски» — «Vissi d'arte».

То было поистине счастливое время! Иногда после посещения Лувра нас водили пить чай у Румпелмайеров. Для склонной к обжорству девочки трудно было представить себе большее удовольствие, чем чай у Румпелмайеров. Мои любимые знаменитые пирожные с кремом и горячие, с пылу с жару, каштаны с их ни с чем не сравнимым вкусом!

Разумеется, мы ходили гулять и в Булонский лес — очаровательный уголок Парижа. Однако, помнится, когда мы чинно шли парами вдоль лесной дороги, из-за дерева появился мужчина — классический случай непристойного обнажения. Думаю, что его заметили все, но ни одна из нас и виду не подала; может быть, мы даже не были вполне уверены, что в самом деле видели то, что видели. Сама мисс Драйден, под чьим присмотром мы находились в тот день, воинственно пронеслась мимо, как броненосец на поле сражения. Мы следовали за ней. Думаю, мужчина, верхняя половина которого была в полном порядке, — брюнет с остроконечной бородкой, элегантный галстук — весь день бродил по темным аллеям, поджидая шагающих парами чинных девушек из пансиона с целью пополнить их знания о парижской жизни. Могу добавить, что, насколько я знаю, ни одна из нас ни словом не упомянула о происшедшем инциденте; не раздалось ни одного смешка, такими потрясающе скромными мы были в те годы.

Время от времени мисс Драйден устраивала приемы, и однажды к нам пришла бывшая ученица мисс Драйден, вышедшая замуж за французского виконта американка со своим сыном Руди. Руди, собственно говоря, французский барон, вел себя как обыкновенный американский школьник. Думаю, в присутствии двенадцати вполне зрелых девиц, которые с нескрываемым интересом разглядывали его, лелея в глубине сердца тайные надежды на романтическое приключение, он несколько оробел.

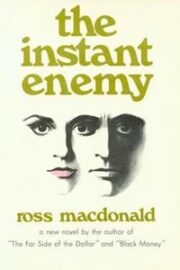

Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Я был поражен тем, как автор смог передать все сложности и прелести жизни в двух мирах. Она показывает нам, как мы можем преодолеть препятствия и достичь своих целей. Эта книга помогла мне понять, что неважно, какие препятствия вас окружают, вам всегда можно достичь своих целей, если вы готовы постараться. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет вдохновения и мотивации.